di Karl Krähmer, membro del direttivo di MDF

Questa breve riflessione nasce da uno scambio sul gruppo Telegram dei Fridays for Future a Torino. Si discuteva se in Italia e Europa si dovesse o meno puntare su gas naturale e nucleare per rispondere alla crescita della domanda energetica e ridurre allo stesso tempo le emissioni per affrontare la crisi climatica. Alla mia osservazione che forse si dovrebbe prendere in considerazione di ridurre la domanda di energia per uscirne, nasce una discussione sulla questione della posibilità o meno di disaccoppiare la crescita economica (e dei consumi energetici in questo caso) dalla crescita degli impatti sull’ambiente. Come argomento per dire che la decrescita fosse una proposta irrealizzabile un’altra persona iscritta al gruppo argomentava che la Cina ormai fosse l’emittente maggiore del mondo senza essere un paese ricco e che avesse tutto il diritto a svilupparsi (così come altri paesi del “secondo” e “terzo” mondo). Perciò la decrescita nello specifico e in generale un ragionamento sull’iniqua distribuzione della responsabilità delle emissioni non avrebbe senso.

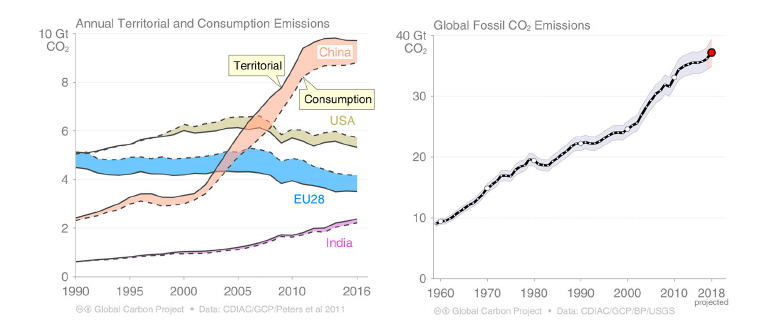

Il punto in questione era se la Cina oggi è la maggiore responsabile della crisi climatica e se questo contraddice la proposta della decrescita. È evidente che al giorno d’oggi la Cina è il paese che produce più emissioni di gas serra a livello globale (vedi fig 1). E non bisogna essere esperti di geopolitica per intuire che il potere globale della Cina si in aumento e che dunque il suo ruolo nell causare o affrontare la crisi climatica sia sempre più fondamentale.

FIG1 – Il grafico mostra (a sinistra) l’evoluzione delle emissioni di alcuni paesi e regioni del mondo sia considerando le emissioni emesse dentro i rispettivi confini (territorial) che quelle corrette per il commercio (consumption). Si vede chiaramente come la Cina tra il 2003 ca. e il 2010 ca. è diventato il maggior emittente a scala globale, ma anche come dopo abbia stabilizzato le sue emissioni. Il grafico a destra mostre le emissioni globali che continuano a salire (qui fino al 2016). Il grafico è stato preso dall’articolo di Hickel e Kallis (2020), vedi riferimento in fondo ed i dati originali vengono dal Global Carbon Project.

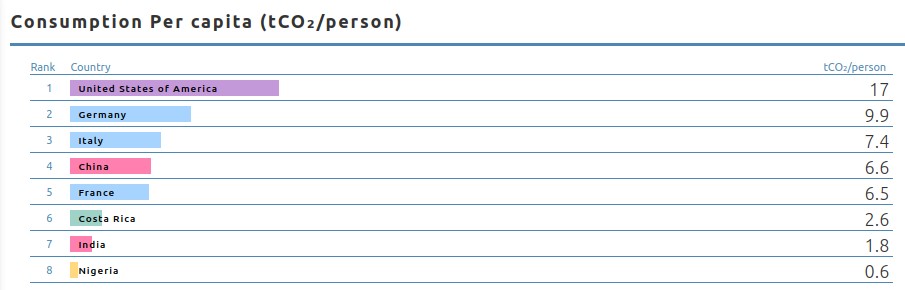

Allo stesso tempo è vero che le emissioni pro capite in Cina non sono per niente eccezionali (vedi fig 2), ma nella media. Non a caso la Cina è il paese più popoloso del mondo. In questo senso non dovrebbe sorprendere se è quello che emette più gas serra.

FIG 2 – Emissioni pro-capite sulla base dei consumi per alcuni paesi, 2019. Da www.globalcarbonatlas.org

Il secono punto di critica rispetto alla mia proposta di ridurre la domanda di energia inannzitutto era che avrei negato il diritto allo sviluppo delle persone più povere (non solo in Cina ma in generale).

È centrale qui considerare che all’interno di tutti i paesi la responsabilità delle emissioni è distribuita in maniera iniqua. Dati Oxfam di pochi anni fa dimostravano che a livello globale e pro capite, il 10% più ricco causa il 52% delle emissioni, il 40% (la classe media mondiale, come chi scrive) ne causa il 41%. E il 50% più povero causa solo il 7% delle emissioni.

A questo punto credo sia utile prendere un po’ di prospettiva storica. Come siamo arrivati alla ricchezza attuale nel nord del mondo (=Europa, USA ecc. ma anche le elite degli altri paesi e una classe media emergente in Cina e India)?

Attraverso esattamente lo stesso processo che ci ha portato nella crisi climatica ed ecologica in generale che stiamo iniziando a vivere. Questo processo si chiama crescita, sviluppo, capitalismo (ma anche communismo in una fase storica importante per una parte importante del mondo), modernità ed universalismo se vuoi, in senso più ampio. Questo processo è certamente avvenuto attraverso la storiella della rivoluzione industriale e dunque dell’innovazione tecnologica.

Il problema è che molto meno si raccontano altri due aspetti della storia:

- Che proprio l’aumento dell’efficienza è stato fattore fondamentale per favorire la crescita e che l’efficienza (sia essa a livello di macchinario o di sistema) non riduce i consumi di energia e materiali ma al contrario, nella maggior parte dei casi, li fa aumentare perché rende più economico l’investimento in tali tecnologie – all’epoca la macchina a vapore, ovviamente. Come fu già osservato nel secolo XIX (paradosso di Jevons o effetto rimbalzo).

- Che la rivoluzione industriale non sarebbe stata possibile (almeno non nelle dimensioni macroscopiche in cui l’abbiamo conosciuta) senza il colonialismo. Questo processo è stato descritto sotto vari termini e concetti tra di loro connessi come commodity frontier (ne ha scritto Jason Moore, per esempio qui), esternalizzazione, scambio ecologico diseguale e appropriazione spazio-temporale (ne scrive Alf Hornborg, per esempio qui). Hornborg ha descritto bene (con un uso approfondito di statistiche) che la rivoluzione industriale inglese ebbe bisogno vitale dell’appropriazione di spazio (piantagione di cotone nelle colonie americane) e di tempo (schiavismo per lavorare nelle piantagioni) altrui per realizzarsi.

Ora, questo significa una serie di cose:

- che lo stile di vita che nei seguenti due secoli è nato da questo processo (ovviamente gli esempi specifci sono molti, non solo il cotone) in Europa, negli USA e pochi altri stati non è generalizzabile a livello globale: non solo per i limiti planetari in generale ma anche per la relazione che hanno ricchezza e povertà, sviluppo e sottosviluppo tra di loro – il primo ha bisogno del secondo. In altre parole, c’è sempre bisogno di un esterno da dove trarre risorse, lavoro, energia. Certo, qualcuno dirà “abbiamo Marte”, però credo sia evidente che come minimo i tempi per arrivarci non sono quelli che servono per affrontare la crisi ecologica, a parte il fatto che non sembra esserci su Marte molta forza lavoro disponibile per essere sfruttata.

- che quello che la persona con cui dibattevo (e molti altri) chiamano diritto allo sviluppo è una chimera. Certamente, c’è qui un problema fondamentale di giustizia ma questa sta semmai nel “non sfruttarli a casa loro” – ossia lasciar stare i progetti spesso contraproducenti di presunto aiuto allo sviluppo, nati dopo la seconda guerra mondiale per tenere i cd paesi del “terzo mondo” anchorati a USA e Europa, per continuare a prendere le loro risorse (Questo p.es. un bell’articolo sul paradosso degli aiuti allo sviluppo ma è solo la punta dell’iceberg). Gli aiuti allo sviluppo (e non voglio contestare la qualità di singoli progetti, per carità) in generale sono alla meglio un alleviamento dei danni fatti dall’esttrattivismo dall’altra parte. In questo contesto va detto che questo “lasciar in pace” non è solo una questione materiale ma anche di ideologia – ideologia dello sviluppo e in generale il discorso universalista della modernità (si vedano p.es. Walter Mignolo, Coloniality, the dark side of modernity, i lavori di Arturo Escobar e molt* altr* che hanno contribuito al pensiero post- e soprattutto decoloniale) che ovviamente si è diffuso dopo essere stato imposto anche in altre parti del mondo (ma mica ovunque nella stessa maniera). E va detto che come decrescita certamente non abbiamo intenzione di dire alla Cina cosa fare – ovviamente c’è bisogno di accordi internazionali in alcuna forma e neanche la Cina ha il diritto di inquinare indefinitamente – ma piuttosto nella prospettiva di un’alleanza in un Pluriverso di Alternative. Il punto è esattamente che il concetto di sviluppo contiene una prescrizione universalista ed europeista di quello che è presuntamente importante nella vita. Questo da solo, certo, non risolve il tema dell’occupazione di spazio ecologico ma su questo inannzitutto dovremmo “liberarne” noi, qui, decrescendo appunto (in maniera selettiva, ridistributiva, rivalutando collettivamente cosa importa davvero nella vita – lavorare tanto, produrre tanto, consumare tanto oppure il tempo libero, le relazioni sociali, il sesso, l’arte, il gioco, la cultura, il dibattito politico ecc. ecc.) – e certamente anche le ricche elite in altre parti del mondo dovrebbero essere sollecitate dai relativi popoli a ridurre il loro impatto ma non voglio dire io a loro come devono farlo.

che la Cina è perfettamente parte di questo processo. In due modi. Per un lato è diventata negli ultimi decenni “la fabbrica del mondo”, uno dei luoghi dove noi abbiamo esternalizzato le produzioni sporche ed inquinanti, godendoci noi delle città molto più pulite, solo in parte ottenute attraverso tecnologie più efficienti. In buona parte la Cina è ancora questo, per cui l’impronta di carbonio pro capite cinese (quindi prendendo in considerazione le emissioni in funzione del luogo di consumo) è minore delle emissioni pro capite su base territoriale (in funzione del luogo di produzione delle emissioni). Allo stesso tempo la Cina è l’esempio (uno dei pochi) di un paese che in un certo senso “ce l’ha fatta” o ce la sta facendo a svilupparsi; a diventare cioè più benestante (anche con una crescente classe media). Però a che costo? A parte l’inquinamento tremendo che vivono molti cinesi, la Cina sta facendo esattamente quello che all’epoca hanno fatto gli europei: colonialismo. Si chiama diversamente, land grabbing in Africa, l’esternalizzazione a sua volta delle parti più sporche e meno redditizie delle produzioni in altri paesi sudest asiatici, ma nella sostanze è la stessa cosa del processo descritto sopra. Se ora l’Africa volesse fare lo stesso dove cavolo esternalizzerebbe? In Europa? Forse succederà e forse uno potrebbe pure considerarlo giusto, come vendetta storica, però certamente non è questo quello per cui vale la pena lottare (e in ogni caso è fantascienza ad oggi). E direi che non se ne esce così.

Infine, è già venuto fuori tra le righe, è davvero fondamentale ragionare su come guardare i dati sulle emissioni, a chi e a quale spazio sono riferite. Per esempio, la Germania è riuscita a fare poco con tutto il suo investimento nelle rinnovabili – anzi, se guardate le impronte di carbonio pro capite (e quindi appunto le emissioni consumption-based e non production-based) vedrete che la Germania è messa peggio dell’Italia. Perché sono meno consapevoli ecologicamente i tedeschi (io sono uno)? Perché fanno meno politiche? No, perché sono più ricchi. Potete guardare in un sacco di database, fonti e ricerche, la riccezza è il fattore meglio correlato con le emissioni, quando si considerano quelle riferite ai consumi e dunque alla ricchezza (materiale) di cui una persona effettivamente gode. Come esempio questo a scala UE – oppure questo a scala globale. Più in dettaglio ne ho scritto sul caso di Copenaghen, che purtroppo solo in piccola parte è un esempio da imitare, precisamente per queste ragioni (qui una sintesi in italiano che rimanda all’articolo scientifico in inglese).

Sì, in alcuni casi è avvenuto un disaccoppiamento anche assoluto tra crescita del Pil e le emissioni di gas serra (qui si possono trovare molti dati). Il problema è però che questo disaccoppiamento avviene troppo troppo lentamente per risolvere i nostri problemi climatici. Jason Hickel e Giorgios Kallis argomentano che non si può ultimamente provare che teoricamente la crescita verde è possibile, né che è impossibile. Se però è così dovremmo prendere in considerazione i dati empirici. E questi sono, come abbiamo raccontato anche qui, decisamente deludenti. Ancora più evidentemente se prendiamo in considerazione non soltanto le emissioni di gas serra ma tutta l’impronta di tutti i materiali, che a scala globale rimane fortemente ancorata alla crescita economica.